①高嘌呤饮食很早就被认识到是导致高尿酸血症与痛风的主要因素,但控制饮食作为治疗措施一直被忽略。ABGarrod是第一批提出限制富含嘌呤饮食而降低高尿酸血症的学者。这些推测被Haig于1894~1897年在自己身上做的一系列试验,以及近代用不含嘌呤的食物进行的生理学研究所证实。

②促尿酸排泄药促尿酸排泄药是一类促进肾脏清除尿酸的药物。这类药物于19世纪才开始用于治疗痛风。1877年,See给一名患者使用大剂量的水杨酸制剂,促进其肾脏排泄尿酸,发现患者痛风石逐渐减小并消失。然而,随后的研究发现水杨酸制剂对尿酸排泄有双重影响,小剂量时会减少尿酸排泄,大剂量(4~69/d)才能促尿酸排泄。大剂量水杨酸制剂因毒性大、患者常难耐受,不再用于治疗痛风,已被其他促尿酸排泄剂如丙磺舒、磺吡酮、苯溴马隆等所取代。

1949年,丙磺舒(probenecid)被首次合成。起初,丙磺舒为延缓青霉素在肾脏的排泄从而延长其作用时间而研发的。随后,逐渐观察到丙磺舒具有降低尿酸的作用,机制跟抑制尿酸在近曲小管重吸收有关。1950年以后全球逐渐开展了一系列使用丙磺舒治疗痛风的临床试验。发现丙磺舒可以有效预防易患人群的急性痛风的发作,其总体不良反应低,耐受性好。丙磺舒和其他促尿酸排泄药曾一度成为预防痛风复发的标准治疗用药。然后,临床观察发现使用丙磺舒的患者常出现肾石症及其相关的肾绞痛,且极少数患者可能出现致死性的超敏反应。加上诸多因素如控制血尿酸观念的浮动、别嘌呤醇的广泛应用影响,以及其他更安全、方便、有效的促尿酸排泄药(如苯溴马隆)的出现,丙磺舒在痛风中的应用越来越少。

苯溴马隆(Benzbromarone)于1960―1970年被发现有降低血尿酸的作用,其机制主要与促进尿酸排泄有关,与嘌呤代谢途径关系不大。苯溴马隆最初由法国Sanofi―Synth61abo制药集团生产并推广,在欧洲、亚洲、南美洲20多个国家注册使用。2003年,在报道了一系列严重的肝毒性个案后,Sanofi―Synth6labo公司宣布停止生产苯溴马隆。这一决定目前仍然存在较大的争议。根据已有的数据,苯溴马隆估算的肝毒性事件的发生率为1/17 000,而别嘌醇相关的致死性超敏反应也有1/56 000,一般皮疹的发病率为5%,丙磺舒同样也会导致致死性的超敏反应。近年数据表明,苯溴马隆的疗效好于别嘌醇和丙磺舒,其具有非常好的耐受性。目前苯溴马隆仍广泛应用于包括中国在内的多个国家,未见有关于中国人群中苯溴马隆肝毒性的系统报道。

未经允许不得转载:315健康网 » 控制血尿酸水平的措施

为什么前列腺炎的病人可以进行耳穴按摩?

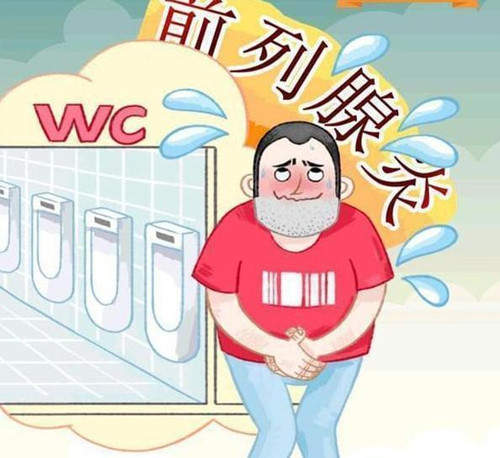

为什么前列腺炎的病人可以进行耳穴按摩? 哪些人适合做人工授精

哪些人适合做人工授精 男子晚婚真的容易生畸形儿吗

男子晚婚真的容易生畸形儿吗 禁欲能提高精液质量吗

禁欲能提高精液质量吗 睾丸外伤是否影响生育

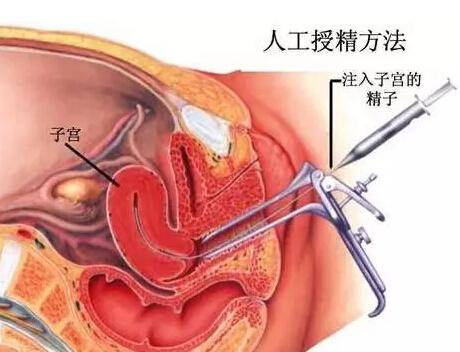

睾丸外伤是否影响生育 怎样收集精液

怎样收集精液 乌龟有壮阳的功效吗?

乌龟有壮阳的功效吗?